安卓手机如何安全备份数据?_小米安卓手机数据备份方法

时间:2025-07-16 | 作者: | 阅读:0小米手机数据安全备份需采用多重策略,包括云服务、本地存储及定期检查。1. 使用小米云服务自动备份联系人、短信、照片等核心数据,恢复便捷但空间有限;2. 启用google备份以保障跨平台数据兼容性,涵盖联系人、日历、书签等内容;3. 通过电脑、otg u盘或移动硬盘进行本地备份,确保大文件和敏感数据掌控在自己手中;4. 单独处理关键应用数据,如微信聊天记录,避免遗漏;5. 实施“云+端+离线”三位一体备份方案,提升安全性;6. 区分重要与可再生数据,优先保护不可替代内容;7. 结合自动同步与手动核验,确保备份完整性;8. 对本地备份进行加密,防止隐私泄露。恢复时应注意版本兼容性、数据覆盖风险、网络稳定性、账号绑定问题及人为操作失误,避免二次损失。

安卓手机数据安全备份,尤其是小米手机,核心在于多重备份策略,结合云服务和本地存储,并定期检查备份的有效性,以应对各种数据丢失风险。

解决方案

要确保安卓手机数据,特别是小米手机的数据安全备份,你需要采取一个分层、多管齐下的策略。

1. 小米云服务:你的第一道防线小米手机内置的云服务是备份核心数据最便捷的方式。它能自动备份联系人、短信、通话记录、照片、应用列表甚至部分应用数据和系统设置。这几乎是无感的,只要开启并连接Wi-Fi,它就会在后台默默完成。它的优势在于高度集成,恢复起来也方便,换新小米手机时尤其省心。不过,云空间有限,照片和视频如果量大可能需要额外付费,而且它主要备份的是系统和应用数据,大文件或特殊格式文件可能不完全覆盖。

2. Google 备份:跨平台的通用解药对于安卓生态而言,Google备份是不可或缺的。它能备份你的Google联系人、日历、Gmail、Chrome书签、Wi-Fi密码、部分应用数据、设备设置,以及Google相册的无限量高质量照片(现在是15GB免费额度,之后需要付费或压缩)。它的好处是跨设备兼容性极强,即使你以后换了非小米的安卓手机,也能轻松恢复大部分核心数据。我个人觉得,Google备份是那种“有了它,心里就踏实”的存在,特别是当你在不同品牌的安卓手机之间切换时。

3. 本地备份:大文件和完全掌控的保障对于大量照片、视频、下载的文件或一些不希望上传到云端的数据,本地备份是最佳选择。

- 连接电脑: 最直接的方式就是用USB线把手机连到电脑上,选择“文件传输”模式,然后手动把DCIM(照片)、Download(下载)、Documents(文档)等文件夹复制到电脑硬盘。这是最原始但最有效的方法,尤其是处理大文件时。

- 小米换机/PC套件: 小米手机通常有自己的“小米换机”应用,可以方便地将数据迁移到另一台小米手机。虽然不是严格意义上的“备份到外部存储”,但它在设备间转移数据时非常高效。过去的小米PC套件(Mi PC Suite)也能提供更全面的备份功能,但现在可能不如直接文件传输来得方便和常用。

- OTG U盘/移动硬盘: 如果手头没有电脑,一个OTG U盘或移动硬盘也是不错的选择。直接连接手机,然后通过文件管理器将数据复制过去。这对于备份大量媒体文件非常实用。

4. 关键应用数据单独处理有些应用(比如微信、WhatsApp的聊天记录)有自己的备份机制,它们不一定能通过系统或Google备份完整覆盖。你需要进入这些应用内部设置,查找“聊天记录备份与迁移”之类的选项,单独进行备份。这些数据往往比手机本身更重要,所以千万别忘了。

为什么常规备份方法可能不够安全?

我们常常觉得数据备份就是把东西复制一份就完事了,但现实远比这复杂。仅仅“复制一份”的常规备份,在很多情况下并不能保证数据绝对安全。我见过太多因为“以为备份了”而最终数据丢失的案例。

首先,单点备份的脆弱性。很多人习惯只用一种方式备份,比如只上传到某个云盘,或者只复制到一台电脑上。一旦这个唯一的备份点出问题——云服务商宕机、账号被盗、电脑硬盘损坏、U盘丢失——你的数据就彻底没了。这就像把所有鸡蛋放在一个篮子里,风险极高。其次,数据传输和存储过程中的安全漏洞。你备份的数据在传输过程中是否加密?存储在云端或本地硬盘时是否受到保护?如果数据在传输时被截获,或者存储介质被他人获取,而数据没有加密,那么隐私泄露是分分钟的事。有些备份工具或云服务可能在安全协议上存在缺陷,或者用户自己没有启用必要的安全设置,这都给数据留下了隐患。

再来,备份的不完整性与版本管理缺失。很多系统自带的备份功能可能只覆盖了部分数据,比如照片、联系人,但一些应用内部数据、游戏存档、自定义设置等可能就没有被包含。而且,如果你没有定期更新备份,或者没有保留多个时间点的备份版本,那么一旦最新数据损坏或被误删,你可能只能恢复到一个很旧的版本,损失依然巨大。最后,人为操作失误和恶意软件的风险。手滑删除了重要的备份文件?电脑中了勒索病毒导致所有文件被加密?这些都是真实发生的风险。常规备份往往缺乏对这些“二次伤害”的防御机制。所以,真正的安全备份,需要考虑的不仅仅是“有”,更是“安全地有”和“随时能恢复地有”。

小米手机数据备份的几种实用策略?

对于小米手机用户来说,结合其生态特性,我们可以制定一些更具操作性的备份策略,让数据安全变得不再是件头疼的事,而是日常习惯。

首先,“云+端+离线”三位一体策略。这是我个人最推崇的组合拳。

- 云端: 小米云服务(用于系统设置、应用列表、联系人、短信、部分应用数据)和Google备份(用于Google生态数据、跨平台应用数据、Google相册)。这两者是自动、持续的,提供便利性和灾备能力。

- 本地: 定期通过USB连接电脑,手动复制照片、视频、下载文件、录音等大媒体文件和文档到电脑硬盘。这部分数据量大,直接上传云端可能耗时耗钱。

- 离线: 购买一个大容量的OTG U盘或移动硬盘,偶尔将电脑上的备份再次复制一份到这个离线存储设备上,并妥善保管。这能有效抵御电脑硬盘损坏、勒索病毒等风险。

其次,区分“重要”与“可再生”数据。不是所有数据都值得你花大力气去备份。像手机系统文件、应用安装包(APK)这些,你随时可以重新下载。真正需要关注的是那些“独一无二”的、不可再生的数据:你的照片、视频、聊天记录、重要的文档、备忘录、通讯录、以及一些应用的用户数据(比如笔记APP的笔记内容)。对于这些数据,要确保它们至少有两份独立且异地的备份。

再次,利用“自动同步”与“手动核验”相结合。小米云和Google备份都有自动同步功能,确保它们始终处于开启状态。但仅仅依赖自动是不够的。你需要设定一个周期(比如每月一次),手动检查一下云端备份的最新时间,随机下载几张照片或打开几个文档,确保它们是完整的、可用的。同时,手动进行一次本地备份,并核对文件大小和数量。这个“核验”步骤至关重要,它能避免你“以为备份了,结果没备上”的尴尬。

最后,加密你的本地备份。如果你备份到电脑硬盘或U盘的数据包含敏感信息,考虑使用加密软件(比如Windows BitLocker、macOS FileVault,或者第三方加密工具)对存储备份的文件夹或整个驱动器进行加密。这样即使设备丢失,数据也不会轻易泄露。当然,别忘了妥善保管你的加密密码。

恢复数据时需要注意哪些陷阱?

数据恢复并非简单的“一键还原”,它充满了各种潜在的陷阱,稍有不慎,可能非但没能恢复数据,反而造成二次损失。我个人在帮朋友恢复数据时,就遇到过不少让人哭笑不得的情况。

最常见的一个坑是版本兼容性问题。你可能用旧手机备份了一份数据,然后换了新手机,系统版本大跨度升级,结果发现旧备份在新系统上无法完美恢复。比如,某些应用数据格式发生了变化,或者系统底层API不再兼容,导致部分应用数据恢复后出现闪退、乱码甚至无法启动的情况。所以,在恢复前,最好确认备份工具或云服务是否支持跨版本恢复,并做好心理准备,并非所有数据都能100%无损恢复。

另一个大坑是数据覆盖风险。这是最致命的。当你准备恢复数据时,系统往往会提示你“恢复将覆盖当前设备上的所有数据”。如果你不小心选择了覆盖,而恢复的备份又不是你想要的版本(比如你恢复了一个很旧的备份),那么你手机上最新的数据就会被永久抹去。在点击“恢复”前,务必再三确认你选择的是正确的备份版本,并且理解恢复操作的后果。如果可能,最好先将手机上现有的重要数据手动备份一份,以防万一。

再者,网络不稳定或存储空间不足导致的恢复失败。如果是从云端恢复数据,一个不稳定的Wi-Fi连接可能导致恢复过程中断,甚至损坏已下载的部分数据。而如果你的备份文件非常大,但手机存储空间不足,恢复过程也会卡住甚至报错。所以,在恢复前,确保网络环境稳定,并检查手机是否有足够的存储空间来容纳即将恢复的数据。

还有,账号绑定与应用数据的不完全恢复。很多应用数据是与你的账号绑定的,或者其恢复机制非常复杂。例如,一些金融类或社交类应用的聊天记录,可能需要你在恢复后重新登录账号,并按照应用内部的指引进行二次恢复。而有些应用的数据,可能根本无法通过系统备份完全恢复,因为它将数据存储在自己的服务器上,或采用了特殊的加密方式。所以,不要期望所有应用都能“无缝”恢复到你备份时的状态。

最后,人为操作失误。这听起来有点蠢,但确实发生过。比如选择了错误的恢复选项,或者在恢复过程中误操作断开了连接。在整个恢复过程中,保持耐心,仔细阅读每一个提示,不要急于求成。如果对某个步骤不确定,宁可暂停下来查阅资料,也别盲目点击。毕竟,数据恢复是“最后一公里”,走错了,前面的所有备份努力都可能白费。

来源:https://www.php.cn/faq/1409468.html

免责声明:文中图文均来自网络,如有侵权请联系删除,心愿游戏发布此文仅为传递信息,不代表心愿游戏认同其观点或证实其描述。

相关文章

更多-

- 老外看不下去了!吐槽国产手机抄袭iPhone:为了像苹果 3个摄像头里有1个是假的

- 时间:2026-02-01

-

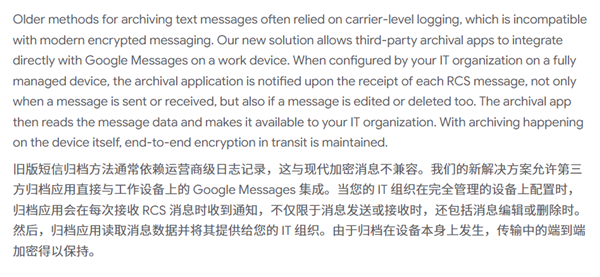

- 谷歌推RCS信息存档功能:公司可监控员工私密信息!

- 时间:2025-12-01

-

- 本来觉得双11没啥好买的 结果这些手机还挺香

- 时间:2025-11-05

-

- 真我GT8Pro官宣四个“2”:立志要成5000元内最强

- 时间:2025-09-25

-

- 网红发明的“苹果人”“安卓人”概念火了:“安卓”竟然成脏话了

- 时间:2025-09-14

-

- 天气预报APP哪个最精准 5款高准确率天气软件实测对比

- 时间:2025-07-29

-

- 诺基亚手机热点共享配置方案_诺基亚手机便捷联网的详细教程

- 时间:2025-07-29

-

- 华为手机多屏协同功能实战_华为手机与电脑联动的最佳技巧

- 时间:2025-07-29

精选合集

更多大家都在玩

大家都在看

更多-

- 热门电视游戏盘点

- 时间:2026-02-26

-

- 文艺白净男生网名英文版(精选100个)

- 时间:2026-02-26

-

- 未来3年补贴超200亿!京东“百亿超市”频道正式上线

- 时间:2026-02-26

-

- 索尼克游戏下载推荐

- 时间:2026-02-26

-

- 人气暗黑手游推荐

- 时间:2026-02-26

-

- 王者之弈双人闯关五战五法阵容推荐

- 时间:2026-02-26

-

- 英雄没有闪全能涂毒流搭配攻略

- 时间:2026-02-26

-

- 三国天下归心典韦怎么玩

- 时间:2026-02-26