明明能视频聊天 为啥非要抢票挤车回家:真相扎心

时间:2025-10-06 | 作者: | 阅读:0每逢佳节倍思亲,转眼就到中秋节。

对于我们来说,中秋不仅是一个能休息的假期,更是一种象征着“团圆”的传统节日。

虽然大老远回一趟家并不容易,不是拼手速抢票,就是高速上堵车好几个小时,回到家还得抱怨一句:“太累了,回家一趟真折腾。”

但是,当我们推开家门的那一刻,总会打心底涌起一种说不清的踏实感,好像平日里的紧绷在这个瞬间才真正放松了下来,工作积累下来的辛苦也一下子被抛诸脑后了。

不过,我们回想一下,明明现在技术的发展,让我们无论身处何地,只要就能跟家人视频通话,但是为什么我们还是经常会选择克服重重困难麻烦,回家团聚呢?

今天,我们就来聊一聊“回家的魅力”。

视频通话很好,但回家更好

我们都知道人类是一种社会性动物,社会关系对每个人都非常重要。

心理学认为,归属需求(Need to Belong)是最基本的人类动机之一,就像饥饿和口渴一样,会不断驱动我们去寻找并维持亲密、稳定和积极的人际关系。

有研究发现,社交需求与生理需求共享部分相同的神经机制,当我们遭受排斥或感到孤独的时候,大脑中与身体疼痛有关的区域也会被激活,也就是说,缺乏社交确实会给人带来实质性的痛苦。[1]

相反,当我们的社交需求被满足时,则会给身心健康带来诸多的好处,比如提升积极情绪、减轻压力、增强免疫力等。[2]

那么,问题来了,是不是只有与亲友面对面相处,才能满足这种归属感?

在今天这个网络发达的时代,文字消息、语音通话、视频聊天等线上形式这么方便,能不能起到同样的作用呢?

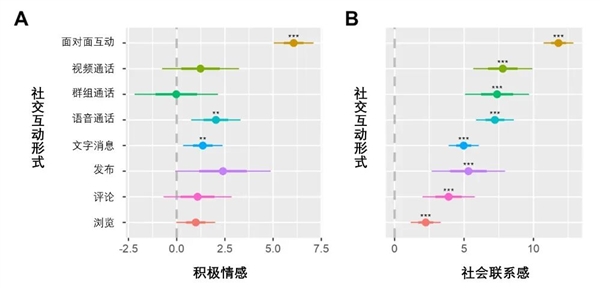

心理学家梁内森及其同事在 2024 年发表的一项研究回答了这个问题。

他们将人们日常的社交行为分为八类,包括面对面、视频通话、群组通话、语音通话、文字消息、以及在社交媒体上发帖、评论和单纯浏览,并招募了 249 名参与者,在连续两周内每天多次记录他们过去一小时的社交互动和情绪状态,最后收集到了近 7000 条数据。

结果发现,面对面互动在提升积极情绪的效果上远高于任何虚拟社交方式,虽然视频和语音通话也能一定程度上增强社会联系感,但也比不上面对面互动的效果。

最不好的就是只浏览和评论别人发表的内容,不仅感受不到多少的快乐,还可能会让人感到孤独。[3]

简单来说,线上交流也有一定的作用,它在我们无法与亲友见面的日子里,仍然能带来一些慰藉和联系,但它却始终比不上面对面互动的效果。

这就像外卖确实很方便,能快速解决温饱问题,而家里的一顿饭,哪怕只是最普通的家常菜,不仅更加营养美味,更重要的是还满带着家人的爱意。

或许,这就是科技再怎么发达都好,我们也还是会“每逢佳节倍思亲”的原因吧。

大脑更喜欢“看得见的幸福”

也许正是因为如今互联网越来越普及了,加上生活和工作节奏很快,我们也越来越习惯于线上的交流方式,以至于很多人已经不再那么重视“见面相聚”的交往方式了。

但是,从心理学来说,与亲人或朋友的面对面接触其实非常重要,甚至是不可替代的。

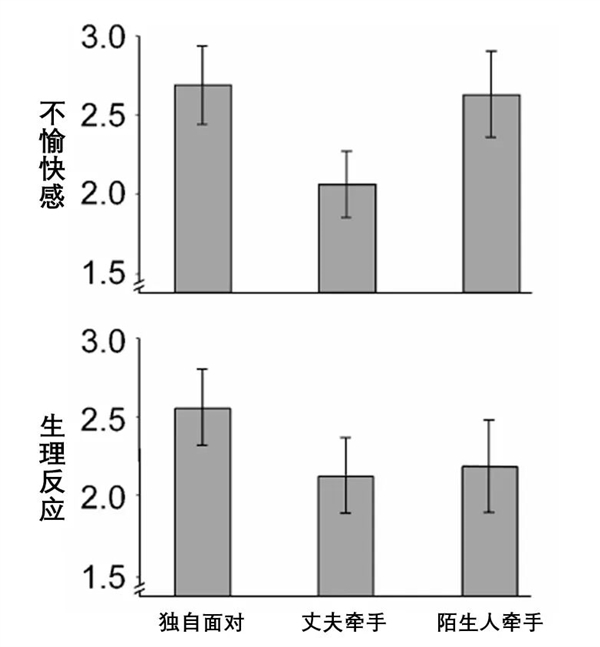

心理学家科恩等人在 2006 年做过一个著名的“手牵手实验”。

在实验中,研究者让女性参与者躺在功能性磁共振成像仪(fMRI)里,并告诉她们接下来可能会受到轻微的电击,而这种电击分别会在三种条件下进行,包括独自面对、牵着丈夫的手和牵着陌生人的手。

结果发现,在丈夫牵手的情况下,参与者的生理反应和不愉快感最低,同时,她们大脑中与威胁和焦虑相关的神经活动水平也会明显降低。[4]

这就说明,与亲近的人在一起,会让我们在面对威胁的时候,变得不那么紧张害怕。

因此,科恩等人在此基础上提出了社会基线理论(Social baseline theory),认为人类的大脑总是希望以最少的能量消耗来应对环境中的挑战,因此它会将稳定的社会关系视为我们心理和生理运作的“基线环境”,当面临压力或威胁时,独自应对会需要调动大量的生理和心理资源,让人表现得非常紧张和焦虑。

但如果有一个值得信赖的人在场,大脑就会默认将一部分的负担分摊给对方,从而降低情绪和生理反应,恢复到一个低能耗运作的基线状态。

举个简单的例子,试想当你晚上独自一人走过一条黑暗的小巷子时,即使没有发生任何实质性的危险,你可能也会感到非常紧张害怕,但是如果有一个你信赖的朋友一起走,你是不是会感到轻松踏实很多?

这其实就是因为当我们身边有着可接触的社会关系时,大脑就会自动地认为风险和负担都被分摊出去了,从而降低应激反应的程度。

其实,这方面还有不少有趣的研究发现,比如当我们在观望一座山丘时,如果我们处于疲惫、困倦或情绪低落的状态下,往往会认为山坡变得更陡峭,距离也更远,但是,要是这时候有朋友站在身边,我们就会突然发现山坡看起来并没有那么陡峭了。[5]

换句话说,亲友的陪伴还会改变我们对于事物的看法,让人变得更加积极和乐观,更有信心去应对眼前的挑战。

所以,从社会基线理论来说,我们可以简单理解为可接触的社会关系与心理能量的消耗之间几乎是可以相互对换的,越是有触手可及的社会关系,心理能量的消耗就会更低。

正所谓“远水救不了近火”,在平常与亲友处于异地状态的时候,大脑可能并不会将他们当作直接可用的社会支持资源。

直到我们趁着节日放假,回家面对面接触到家人和亲友时,内心才会真正踏实和放松下来,因为只有这个时候,我们才会打心底里切切实实地感到自己并不是孤身一人的。

过节多回家 家庭氛围会更好

中秋节的特殊之处在于其象征着团圆和团聚,很多人都会趁这个时间与家人一同赏月、吃月饼和聊天。

在心理学中,这种与家庭成员在特定时间和地点,以相对固定的方式共同参与的活动,被称为家庭仪式(Family rituals),比如给家人过生日、家庭聚会和节日庆祝等。

一项发表在《家庭心理学杂志》的综述研究表明,家庭仪式能够提供一种凝聚感(Togetherness),促进家庭成员之间的情感交流,让彼此之间的关系变得更紧密。

并且,在一个家庭仪式比较丰富的环境中长大的孩子,往往会有更强的归属感、幸福感、自我价值感和社会适应能力。[6]

研究者认为,家庭仪式之所以能起到这些作用,其原因主要有以下三个方面:

·增强控制感

在充满不确定性的生活中,一直传承下来的家庭仪式就像一座灯塔,告诉我们“无论生活再怎么多变,家庭的温暖是始终不变的”,比如我们每逢中秋就会与家人一起赏月,春节会一起贴春联等,这些固定不变的家庭活动能够增强成员的控制感和安全感。

·承载象征意义

仪式感往往伴随着象征性的动作和意义,比如端午就要吃粽子、中秋就要吃月饼等,从家庭的角度来说,很多仪式其实都传递着家庭的价值观和情感,而孩子在这样的氛围中长大,就更容易形成稳定的自我认同和对家庭的信任感。

·提供社会支持

在集体文化环境中,家庭仪式往往伴随着成员之间讨论共同活动和分享经历,这些交流和情感共鸣能够提升成员的归属感和幸福感,并在日后的生活中,更有底气去面对生活中的挑战。

所以,中秋节放下繁忙的工作,回家陪家人一起赏月、吃月饼,不仅仅是一种文化传统,也会让家庭氛围变得更加温暖和谐。

结语

对于很多人来说,可能会因为工作太忙而无法经常回家看看,只能时不时给家里打个电话来表达对家人的想念。

但是,从心理学来说,其实我们每个人内心深处都很需要这种能看得见、摸得着的社交接触,所以才会有那么多人愿意在中秋佳节千里迢迢地回家团聚,路途虽然辛苦,但却能换来真正心安的感觉。

也许有一天,随着科技的发展,会有全息投影或虚拟现实这样的技术给我们带来更真实的陪伴感,但至少在当下,还没有什么方式能比得上物理意义上的“肉身”回家。

最后,祝大家中秋快乐,愿你与家人都能在花好月圆的夜晚,一起享受团圆的温暖和喜悦。

参考文献

[1] Eisenberger, N. I., Jarcho, J. M., Lieberman, M. D., & Naliboff, B. D. (2006). An experimental study of shared sensitivity to physical pain and social rejection. Pain, 126(1-3), 132-138.

[2] Carmichael, C. L., Reis, H. T., & Duberstein, P. R. (2015). In your 20s it’s quantity, in your 30s it’s quality: The prognostic value of social activity across 30 years of adulthood. Psychology and aging, 30(1), 95.

[3] Liang, N., Grayson, S. J., Kussman, M. A., Mildner, J. N., & Tamir, D. I. (2024). In-person and virtual social interactions improve well-being during the COVID-19 pandemic. Computers in Human Behavior Reports, 15, 100455.

[4] Coan, J. A., Schaefer, H. S., & Davidson, R. J. (2006). Lending a hand: Social regulation of the neural response to threat. Psychological science, 17(12), 1032-1039.

[5] Coan, J. A., & Sbarra, D. A. (2015). Social baseline theory: The social regulation of risk and effort. Current opinion in psychology, 1, 87-91.

[6] Fiese, B. H., Tomcho, T. J., Douglas, M., Josephs, K., Poltrock, S., & Baker, T. (2002). A review of 50 years of research on naturally occurring family routines and rituals: Cause for celebration?. Journal of family psychology, 16(4), 381.

来源:https://news.mydrivers.com/1/1078/1078644.htm

免责声明:文中图文均来自网络,如有侵权请联系删除,心愿游戏发布此文仅为传递信息,不代表心愿游戏认同其观点或证实其描述。

相关文章

更多-

- 说出来你可能不相信!爱玩“抽象”的人智商会更高

- 时间:2025-11-14

-

- 那些看“虐文虐剧”哭到昏厥还上瘾的人 到底图什么啊

- 时间:2025-11-13

-

- 这种行为正在慢慢消耗你 很多人意识不到!“旁观者视角”就可以轻松打破

- 时间:2025-11-11

-

- 我真的真的很怕鸡!禽类恐惧症 到底是种什么样的感受

- 时间:2025-09-14

-

- 毁掉一个人最快的方式 很多人被这种对待却没意识到

- 时间:2025-07-12

-

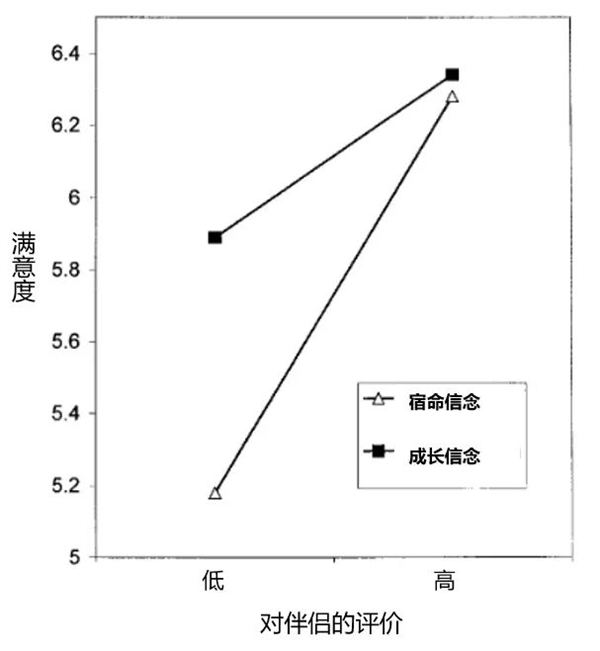

- 总是间歇性厌恶另一半:不是不爱了 而是一种信号

- 时间:2025-07-08

-

- 这种人格特质是被低估的天赋 却常被人当作缺点!太可惜了

- 时间:2025-06-17

-

- 就这么离奇!名字真的能影响一个人的长相

- 时间:2025-04-13

精选合集

更多大家都在玩

大家都在看

更多-

- 雄心之上骁骑玩法攻略

- 时间:2026-02-24

-

- 三年又三年是什么意思?出自哪里?是什么意思

- 时间:2026-02-24

-

- 羊蹄山之魂武者眼罩怎么获取

- 时间:2026-02-24

-

- 无限轮回最新通用兑换码福利合集

- 时间:2026-02-24

-

- 在世界消失前拨通最后一通电话 叙事新作《薛定谔的电话》亮相 Steam 新品节

- 时间:2026-02-24

-

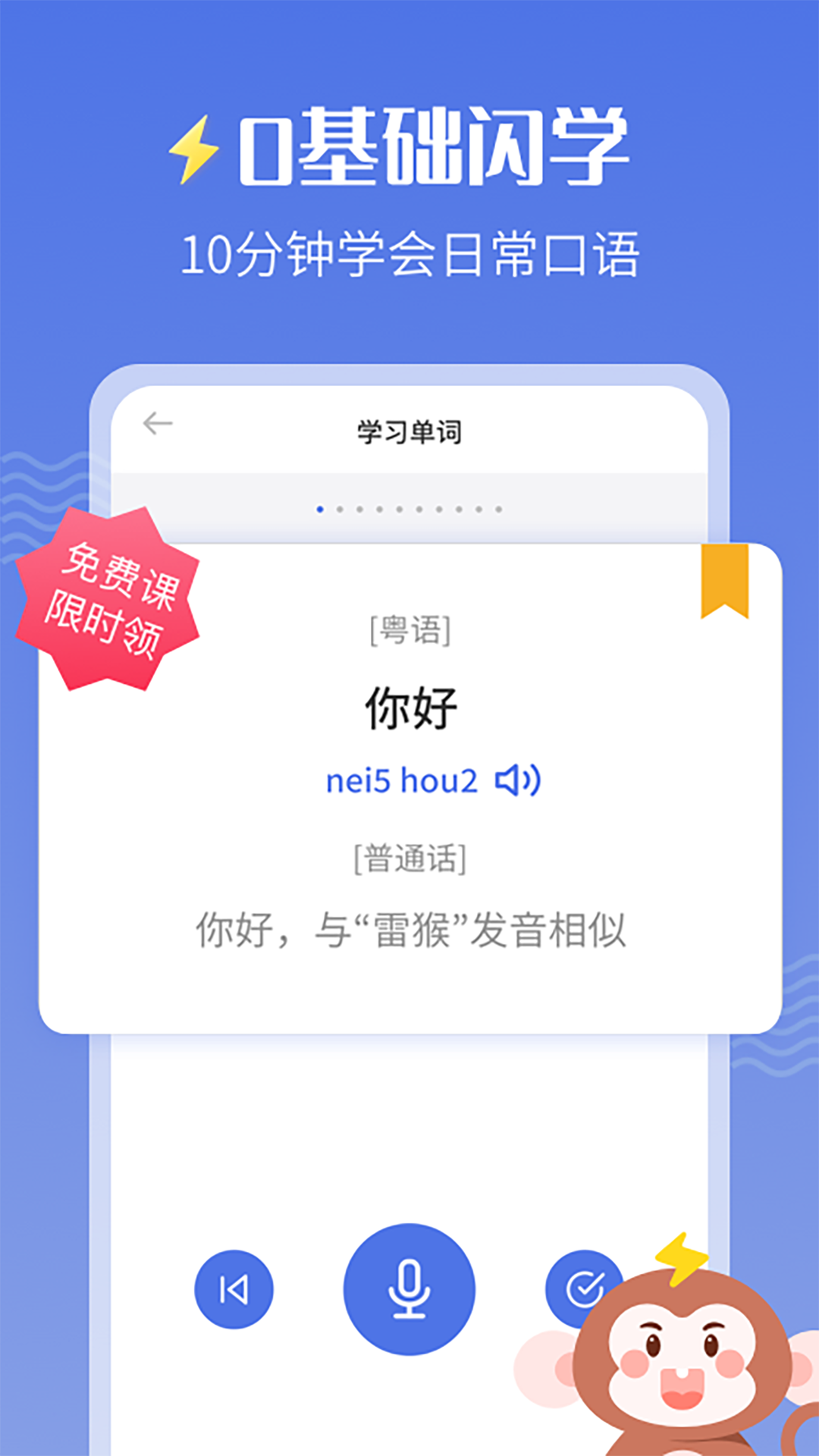

- 学粤语零基础自学app免费

- 时间:2026-02-24

-

- 专门看泰剧最全的软件有哪些

- 时间:2026-02-24

-

- 霓虹人生战斗模式攻略大全

- 时间:2026-02-24